구글 자율주행 로보택시 ‘웨이모’ 타보니… 승차감 좋지만 러시아워엔 교통지옥

컨텐츠 정보

- 5,909 조회

- 0 추천

- 0 비추천

- 목록

본문

9월 18일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 자율주행 로보택시 웨이모가 스스로 주행하는 모습. /김우영 기자

“안전밸트를 매주세요, 곧 출발하겠습니다.”

지난 18일(현지시각) 오전 8시 미국 샌프란시스코에서 자율주행 로보택시(무인택시) ‘웨이모’를 약 30분간 탑승했다. 운전석에는 아무도 타고 있지 않았지만, 스스로 핸들을 꺾어가며 복잡한 러시아워 도심을 능숙하게 헤쳐 나갔다. 전체적으로 위험하다는 느낌은 없었다. 승차감도 좋았다. 다만 인간 운전자 수준의 융통성은 없어 목적지까지 다소 시간이 오래 걸린다는 단점이 있었다.

18일(현지시각) 기자가 미국 샌프란시스코에서 탑승한 웨이모. /김우영 기자

웨이모는 구글 모기업 알파벳의 자회사다. 2016년 구글에서 분사했다. 현재 웨이모를 자유롭게 이용할 수 있는 지역은 샌프란시스코, 로스앤젤레스(LA), 피닉스 등 세 곳이다. 샌프란시스코에서 시범 서비스를 끝내고 본격적으로 운행을 시작한 건 올해 6월부터다. 현재 300여 대가 운전자 없이 도로를 달리고 있다. 올해 7월 기준 유료 승차 건수도 10만 건을 넘었다.

웨이모를 이용하려면 ‘웨이모 원(Waymo One)’이란 애플리케이션(앱)을 다운받아야 한다. 안드로이드 기준 한국 스마트폰 이용자는 국가 설정을 미국으로 바꿔야 앱을 다운받을 수 있다.

이날 기자는 샌프란시스코 도심에 있는 ‘파웰역’에서 차로 10분 거리에 있는 ‘모스콘 센터’를 목적지로 설정했다. 가격은 20달러(약 2만6600원). 다른 자동차 공유 서비스인 우버의 운임(19달러)과 비슷한 수준이었다. 호출을 끝내자 약 7분 뒤 웨이모가 탑승지에 도착한다는 안내를 받았다. 다만 교통 체증 탓에 실제 탑승까지는 10분 이상을 기다려야 했다. 호출 과정은 전체적으로 우버나 카카오택시 앱을 이용하는 것과 비슷했다.

9월 18일(현지시각) 미국 샌프란시스코 도심에서 기자가 호출한 자율주행 로보택시 '웨이모'가 탑승지에 도착하는 모습. /김우영 기자

탑승지에 도착한 웨이모는 재규어의 전기 소형유틸리티차(SUV) ‘I-PACE’였다. 전면, 후면, 상부에 라이다(LiDar)와 레이더, 카메라 29개가 달려 있었다. 로봇청소기가 연상되는 모습이었다. 배터리가 부족해지면 스스로 차고지로 돌아간다. 이것도 로봇청소기와 닮은 점이다. 다만 아직까지 배터리 충전은 차고지에 있는 웨이모 직원의 손을 거쳐야 한다.

도착한 웨이모에 탑승하려면 우선 스마트폰의 블루투스와 차를 연결해야 한다. 문 손잡이가 매립형이기 때문에 앱을 통해 문 손잡이를 밖으로 꺼내야 한다. 웨이모의 문을 열고 살펴본 내부는 여느 차와 다르지 않았다. 운전석에는 아무도 타고 있지 않았지만, 그렇다고 운전석 자리에 앉을 수는 없다. 웨이모는 운전석 자리를 제외하고 최대 4명까지만 탑승할 수 있다고 안내하고 있다.

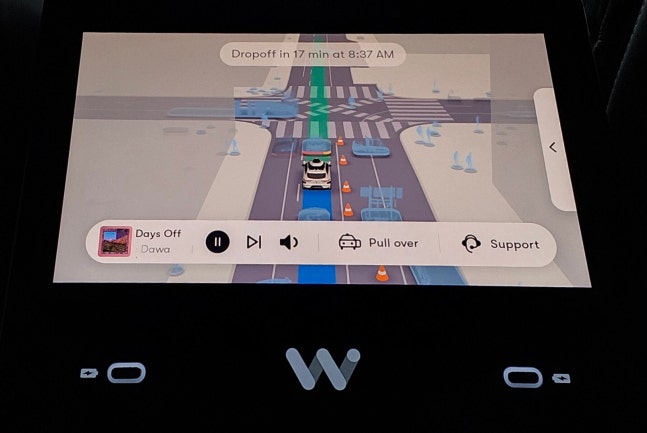

안전밸트를 매고 대시보드 중앙 인포테인먼트 화면의 ‘주행 개시(Start ride)’ 버튼을 누르자, 웨이모가 천천히 움직이기 시작했다. 이후 신호등과 다른 차의 움직임, 보행자, 장애물을 스스로 인식하며 조금씩 속도를 올렸다. 주행 정보는 인포테인먼트에서 실시간으로 확인할 수 있다. 도착지까지 남은 거리와 시간, 또는 도로 상황을 확인할 수 있고, 차내 온도를 조절하거나 음악을 바꾸는 것도 가능했다.

웨이모에는 운전석과 조수석 사이에도 인포테인먼트 화면이 설치돼 있어 뒷좌석에 앉은 탑승객도 실시간으로 주행 정보를 확인할 수 있다. /김우영 기자

승차감은 안정적인 편이었다. 옆 차선에서 갑작스럽게 차가 넘어와도 스스로 속도를 줄였다. 교통 사정에 따라 주행 경로도 수시로 바뀌었는데, 스스로 방향지시등을 켜고 핸들을 꺾어 차선을 넘나들었다. 전기차 특유의 울렁거림도 느끼지 못했다. 인상적이었던 점은 사거리에서 신호의 남은 시간과 앞차와의 간격을 고려해 꼬리물기를 하지 않는다는 점이었다. 파란 신호인데도 앞차가 아직 사거리를 완전히 통과하지 못했다면 가까이 붙지 않았다.

만약 스티어링 휠(핸들)이나 레버를 만지면 어떻게 될까. 직접 와이퍼 작동을 위해 우측 레버를 건들자, 경고음와 함께 고객센터와 자동으로 통화가 연결됐다. 고객센터 관계자는 “차내 우측 레버를 건드린 것으로 확인됐다. 무슨 일이 있느냐”고 물었고, “실수로 만졌다”고 답하자 “한 번 더 건들면 규정 위반으로 이용에 제한이 있을 수 있다”는 말을 남기고 통화가 종료됐다.

중요한 약속이 있거나 시간에 쫓기는 관광객이라면 웨이모 탑승을 피하는 게 좋을 수도 있다. 교통 체증이 심할 경우 예정된 도착 시간을 넘기는 일이 발생할 수 있어서다. 이날은 교통 체증의 영향도 있었지만, 인간 운전자 수준의 융통성을 기대하기 어려웠다. 차선을 빠르게 변경해 교통 체증 구간을 벗어날 수 있는 상황이었는데도 가만히 있는 모습은 답답하게 느껴졌다. 10분이면 도착할 거리였는데, 20분 이상 도로에 갇혀있어야 했다.

자율주행 로보택시 웨이모의 내부 모습. /김우영 기자

중도 하차를 결정했다. 인포테인먼트 화면의 ‘하차(Pull over)’ 버튼을 누르면 잠시 정차가 가능한 장소에 차를 세워주겠다는 알람이 울린다. 그러나 이 역시 교통 체증이 심한 탓에 정차가 가능한 곳을 빠르게 찾지 못했다. 또 다시 도로에 5분 이상 갇혀 있었고, 결국 도로 한복판에서 문을 열고 내려야 했다. 중도 하차로 요금은 16달러(약 2만원)로 줄었다.

현재 샌프란시스코에서 운행 중인 웨이모는 시내에서만 주행이 가능하다. 이 때문에 시내 밖에 있는 공항까진 운행이 불가능하다. 금문교를 건너 유명 관광지인 소살리토에 가는 것도 어렵다. 웨이모는 향후 서비스 지역을 늘려나갈 방침이라고 밝혔다.