농담처럼 끝난 검은 월요일, ‘빅 컷’ 꿈도 사라질까

컨텐츠 정보

- 4,671 조회

- 0 추천

- 0 비추천

- 목록

본문

며칠 사이에 냉탕과 온탕을 오가는 증시의 변동성이 심상치 않다. 취사선택된 정보에 따른 극단적 ‘쏠림’은 증시가 실물경제로부터 완전히 자립했다는 의미다. 열광이 증시를 지배하고 있다.

글로벌 주요 증시들이 한꺼번에 폭락한 그날(8월5일)은 ‘도둑처럼’ 오지 않았다. 이미 올여름 들어 불안감이 도처에 싹트고 있었다. 우선, 글로벌 증시를 이끌어온 미국 경제에 대한 회의감이 확산되었다. ‘남몰래’ 세계 증시를 떠받쳐온 일본 엔(円)의 가치가 지나치게 떨어진 것도 큰 리스크였다. 일본 당국이 엔화 가치를 올리는 경우 피바람이 몰아칠 것이었다. 2020년대 들어 수천억 달러가 투자된 인공지능(AI) 기술의 경제적 잠재력에 대한 의심도 부풀었다. 로봇이 아무리 사람처럼 대화하고 작동해봤자 ‘돈이 되지 않으면’ 어디에 쓴단 말인가.

광범위하게 깔린 기름 같은 이 불안감에 튄 첫 번째 불씨는 지난 7월31일 일본은행의 기준금리 인상이다. 일본은행은 지난 3월, 이전의 ‘마이너스 기준금리(-0.1%)’를 0.0~0.1%로 올린 바 있다. 금리가 오르면 통화가치도 올라야 하는데 엔화는 거꾸로 갔다. 7월10일에는 1달러당 161엔까지 떨어졌다. 더 이상 인내할 수 없었던 일본은행은 그다음 날(7월11일), 대대적 외환시장 개입(보유 외환으로 엔화 매입)을 감행했다. 하루 동안 엔의 달러 대비 가치가 3%나 올랐다. 이후 엔화가 급속히 상승하던 와중인 7월31일, 기준금리가 0.25%로 다시 인상된다.

글로벌 금융시장은 경악했다. 엔화의 초저금리를 활용한 천문학적 규모의 금융투자가 세계적 차원에서 이뤄져 있었기 때문이다. 미국 등 선진국들은 2022년 초부터 급격히 0%대에서 5%대로 기준금리를 올렸다. 일본은 초저금리를 고수했다. 이로써 불거진 ‘일본과 다른 선진국 간 금리 차이’를 활용하면 비교적 쉽게 금융수익을 얻을 수 있었다. 예컨대 140만 엔(올해 1월 초 환율인 ‘1달러당 140엔’을 가정)을 금리 0%로 빌려서 1만 달러로 바꾼 뒤 미국 금융기관(연 금리는 10%로 가정)에 예치한다. 1년 뒤 미국 은행에서 1만1000달러를 찾는다. 그중 1만 달러를 140만 엔으로 바꿔 상환하는 것으로 거래를 청산한다. 수익금은 1000달러다. 이런 투자 기법을 ‘엔화 캐리 트레이드’라고 부른다.

사실은 매우 위험한 투자다. 엔화 가치(와 일본 금리)가 오르면 투자자는 깡통을 찬다. 예컨대 1달러당 140엔에서 100엔으로 엔화 가치가 올랐다고 치자(예전엔 140엔을 줘야 1달러를 살 수 있었는데, 지금은 100엔만 줘도 1달러와 바꿀 수 있으니 엔화 가치가 오른 것이다). 위의 투자자가 140만 엔을 갚으려면 1만4000달러가 필요하다. 그런데 미국 은행에서 찾은 돈은 1만1000달러밖에 안 된다. 3000달러 손실이다.

즉, 엔화로 ‘캐리 트레이드’를 한 투자자들은 엔화 상승기엔 1초라도 빨리 투자금을 회수해야 한다. 그 돈을 엔으로 환전해 상환하면 거래가 청산된다. 이미 7월 중순부터 엔화 가치가 오르는 와중에 기준금리까지 인상됐으니 상당수 투자자들이 뒷목을 잡았을 터이다.

‘캐리 트레이드’된 엔화의 규모는 매우 크다고 추정될 뿐 구체적 수치는 확인되지 않았다. 8월15일 영국 주간지 〈이코노미스트〉는 여러 예측치를 소개했는데, 국제결제은행(BIS) 신현송 박사는 2700억 달러(약 41조 엔), 스위스와 미국의 초국적 금융기관인 UBS와 제이피모건체이스는 각각 5000억 달러, 4조 달러로 본다. 더욱이 엔화와 관련된 스왑 시장(미래의 특정한 날짜에 다른 통화들을 일정한 환율로 바꾸기로 체결한 계약)의 규모는 무려 14조2000억 달러에 달한다고 한다. 한국의 지난해 GDP가 약 2조 달러다.

금융시장 출렁이게 한 엔화의 위력

이 거대한 자금 중 일부가 해외 자산(예금·기술주·국채 등)에 투자되어 있다가 엔화 가치 상승에 따라 ‘자산 팔아 엔화 사자’ 물결을 타게 되었다. 그 결과가 바로 (‘자산 팔자’로 인한) 아시아 증시 폭락 및 (‘엔화 사자’로 인한) 엔화 가치 상승으로 보인다.

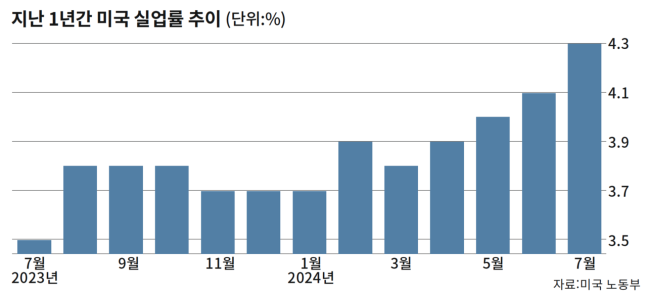

두 번째 불씨는 8월2일 발표된 미국의 7월 고용지표다. 미국의 7월 실업률은 6월(4.1%)보다 0.2%포인트 오른 4.3%로 나타났다. 전문가들의 예상치(4.1%)보다 높았다. 7월에 미국 경제가 창출한 일자리(농업 부문 제외)는 11만4000개로 ‘이전 12개월 평균(21만5000개)’의 절반에 머물렀다. 전문가 전망치(18만5000개)보다 적었다.

난리가 났다. 그동안 미국 금융계의 염원은 ‘너무 뜨거운 노동시장’의 냉각이었다. 실업자가 늘고 취직하기 어려워져야 ‘호황 국면이 아니란 것’이 입증된다. 그래야 연방준비제도(미국의 중앙은행, 연준)가 금리를 내릴 것이었다. 그런데 7월 고용지표에 대한 반응은 달랐다. ‘이토록 일자리가 줄다니, 미국이 경기침체 국면에 들어섰다는 증거’라는 것이다. 아니나 다를까 8월5일(월) 증시가 개장하자마자 주가지수들이 폭락했다. 이는 ‘미국 경기침체 논쟁’으로 이어졌다.

진보 성향의 경제학자로 인플레이션의 원인을 ‘코로나19 팬데믹으로 인한 공급 감소’라고 주장해온 클라우디아 샴 전 연준 소속 이코노미스트가 갑작스럽게 각광받았다. 그가 고안한 ‘샴의 법칙(Sahm Rule)’에 따르면, 최근 ‘3개월 동안의 실업률 평균’이 ‘지난 12개월 동안 최저 실업률’보다 0.5%포인트 이상 높으면 경기침체가 시작될 가능성이 크다. 지난 5, 6, 7월 미국 실업률의 평균은 4.1%다. 지난 12개월 동안 가장 낮은 실업률은 2023년 7월의 3.5%였다. 언론과 금융계는 탄식했다. ‘최근 실업률 평균이 최저치보다 0.6%포인트나 높네. 미국이 급기야 경기침체로 떨어지는구나.’

누가 이 무서운 재앙을 초래했는가? ‘인플레를 잡았다는 더 확실한 증거가 필요하다’라며 금리인하를 끝내 거부한 자는 누구인가? 바로 연준이다. 결국, 미국 경기침체의 원인은 연준의 금리인하 지체인 것으로 대충 정리되었다. 이를 빌미로 제롬 파월 등 연준 간부들을 감옥에 처넣을 수는 없지만, 고집불통 연준에게 큰 폭의 금리인하를 요구할 대의명분은 만들 수 있었다.

마침 파월 의장은 7월31일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의(금리 동결) 직후 기자회견에서 ‘기준금리 인하를 9월 FOMC에서 논의할 수 있다’라고 말했다. 금융계는 더 신속하고 통 큰 금리인하를 요구했다. 9월 정기 FOMC 이전에 긴급회의를 열어서 금리를 내리거나 혹은 회의 한 번에 0.25%포인트가 아니라 0.5%포인트씩 팍팍 내리라는 것(빅 컷)이었다. 올해 남은 FOMC 회의는 모두 3차례(9월 중순, 11월 대통령선거 직후, 12월). 연말 미국 기준금리는 현행 5.25~5.5%에서 아마도 3.75~4.25%까지 인하될 수 있을 터였다.

도널드 트럼프 공화당 대선후보는 9월 FOMC에서의 금리인하는 “해서는 안 되는 일”이라며 펄펄 뛰었다. 동기는 순수하다. 11월 대선 이전에 미국의 경제 상황이 개선된다면 자신의 당선에 악영향을 미칠 것이기 때문이다.

사흘 만에 다시 뒤집어진 주식시장

그러나 이 모든 분노와 욕망과 논란은 ‘한여름 밤’의 ‘헛소동’으로 끝나고 만다. 불과 사흘 뒤인 8월8일에 엄청난(?) 사건이 터진다.

그것은 미국 노동부가 발표한 ‘주간 신규 실업수당 청구 건수’였다. 이 수치가 높으면 실업자가 늘어났다는 의미다. 그런데 청구 건수가 23만3000건에 불과했다. 전문가 예상치(24만 건)보다 적을 뿐 아니라 전주(25만 건)에 비해서도 줄었다. 미국 노동시장이 여전히 견조하다는 의미였다. 사실 미국에서 ‘실업수당 청구 건수’는 전통적으로 크게 중시되는 경제지표가 아니었다. 그러나 이번엔 시장을 다시 뒤집어놓았다. 다우존스, S&P500, 나스닥 등 3대 주가지수가 다시 오르기 시작했다. S&P500은 이날 하루 동안 2% 이상 급등했다.

이후 미국 경제가 침체에 빠지지 않았다는 것을 방증할 만한 데이터들이 연이어 발표되었다. 7월의 소매판매, 소비자 심리, 소비자 기대 등의 지수가 이전 시기보다 높은 것으로 나타났다. 7월의 인플레이션(소비자물가지수 기준)이 2021년 말 이후 최초로 3% 밑으로 내려갔다(2.9%). 소비력이 상승하는데 물가상승률은 둔화되다니, 고무적인 지표들이다.

경기침체 공포가 불과 일주일 사이에 농담처럼 사라졌다. 신규 주택 착공 건수가 크게 줄었다는 불길한 지표도 나왔지만 무시당했다. 3대 주가지수는 8월 셋째 주(11~17일)에 올해 들어 최고의 주간 상승률을 기록했다. S&P500 지수의 경우, 8월7일 5199.50에서 8월20일 현재 5340선으로 올랐다. 역사상 최고 수치다.

이로 인해 연준에 대한 ‘긴급회의 개최’ 요구는 자취를 감췄다. 다음 FOMC 회의의 금리 변동 추정치를 표시하는 시카고상품거래소(CME)의 ‘페드워치’는 8월 둘째 주까진 9월의 금리인하 폭이 0.5%포인트일 확률을 높게 반영했다. 그러나 셋째 주 이후엔 ‘0.25%포인트 인하’가 유력한 것으로 내다보고 있다. 그럼에도 불구하고 애틀랜타 연방준비은행(이 은행들의 연합체가 연준이다) 총재이자 FOMC 의결권자인 라파엘 보스틱은 8월15일 〈파이낸셜타임스〉 인터뷰에서 “노동시장이 냉각될 조짐이 보이는 가운데 연준이 금리인하에 여유를 부릴 수는 없다”라며 자신은 “9월의 금리인하에 열려 있다(open)”라고 말했다.

이렇게 불과 며칠 사이에 냉탕과 온탕을 오가는 증시의 변동성은 심상치 않다. 취사선택된 정보에 따른 극단적 ‘쏠림’은 증시가 실물경제로부터 완전히 자립했다는 것을 의미한다. 이성이 아니라 열광이 증시를 지배한다.

이런 와중에 증시의 ‘쏠림’을 지배할 변수들이 차곡차곡 준비되어 있다. 미국의 성장률은 연착륙 여부와 상관없이 하향 추세로 갈 가능성이 크다. 미국 증시를 떠받쳐온 엔비디아 등 기술주들은 8월8일 이후 다시 상승했지만, AI 기술의 경제성에 대한 회의는 지속되고 있다. 일본은행은 기준금리 추가 인상(엔화 가치 상승) 쪽에 무게를 두고 있다. 중동에선 다시 긴장이 고조되고 미국 대선 결과도 불투명하다. 8월5일의 ‘검은 월요일’을 초래한 추세들이 여전히 건재한 상태로 남아 있는 것이다.

8월10일 〈파이낸셜타임스〉는 특히 ‘엔화 캐리 트레이드’의 일부 청산에 따른 7월 말~8월 초의 자산가치 폭락을 “싸게 빌린 돈(easy money)으로 쉽게 수익(easy return)을 내던 팬데믹 시대의 마지막 단말마로 볼 수 있다”라며 “(증시가) 지난 18개월 동안의 꾸준한 상승세로 돌아갈 것으로 예상하는 투자자는 거의 없다”라고 썼다.